商品の詳細

| 著者 | 鈴木志保子 大久保洋子 駿藤晶子 飯田綾香 |

|---|---|

| 編集 | 鈴木志保子 |

| 判型 | B5 |

| ページ数 | 304 |

| ISBN | 9784804114408 |

| 発行日 | 2021-11-30 |

| 在庫 | 在庫あり |

|---|---|

| 価格 | ¥3,850 (税込) |

商品内容解説

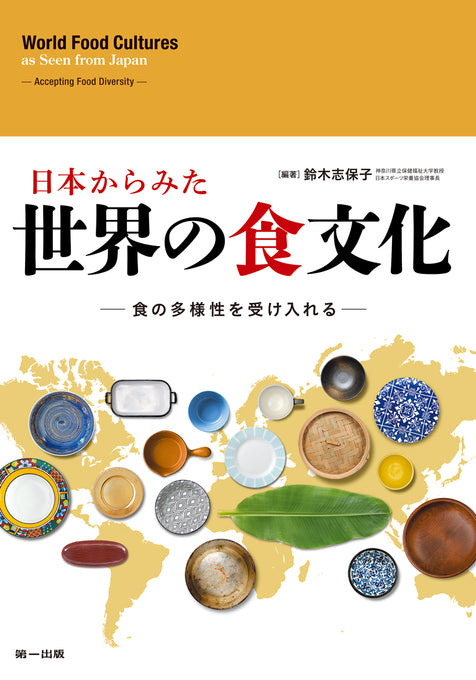

★日本国内でも世界の食が広がりつつある昨今、各国の食文化やフードダイバーシティ対応が学べる一冊。

★世界42か国の基本情報をはじめ、駐日大使館の取材で得た食事、食法、マナー、宗教や思想による食べ物や食べ方の制限なども解説。

★さらに各国の料理を中心に写真も多く掲載し、見て楽しく読みやすい構成。

食、栄養に関わる方、これから関わる方におすすめ。

★海外車いすバスケットボールチームで活躍中の藤本怜央選手、奥様の優さんのインタビューを巻頭特集として掲載。

海外生活で体験した食文化の違いを受け入れつつ、日本に近い食環境を整えるために苦労した点や食の大切さを語る。

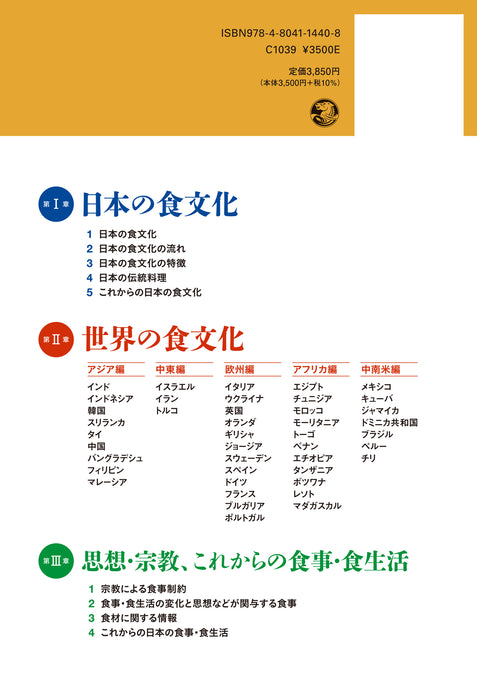

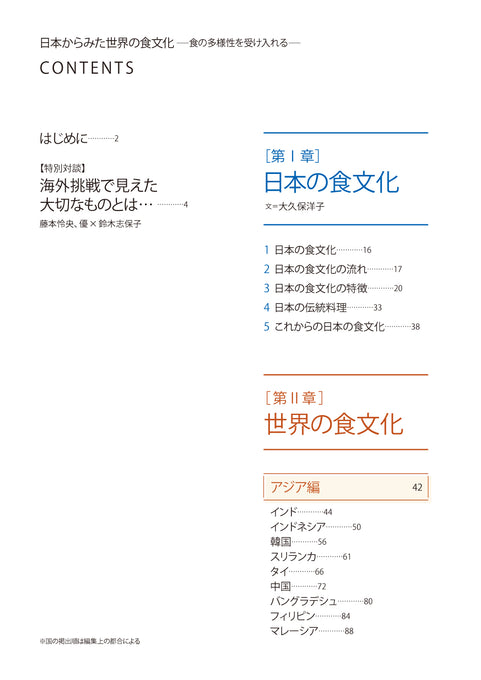

【取材国一覧】

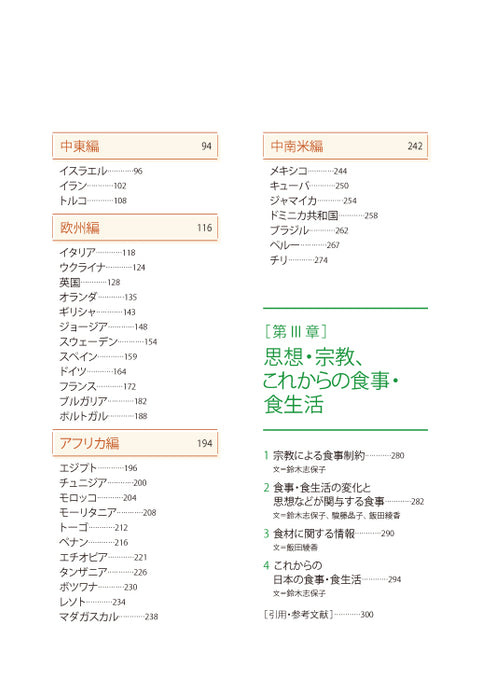

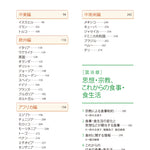

●アジア(9か国)

インド・インドネシア・韓国・スリランカ・タイ・中国・バングラディッシュ・フィリピン・マレーシア

●中東(3か国)

イスラエル・イラン・トルコ

●欧州(12か国)

イタリア・ウクライナ・英国・オランダ・ギリシャ・ジョージア・スウェーデン・スペイン・ドイツ・フランス・ブルガリア・ポルトガル

●アフリカ(11か国)

エジプト・チュニジア・モロッコ・モーリタニア・トーゴ・ベナン・エチオピア・タンザニア・ボツワナ・レソト・マダガスカル

●中南米(7か国)

メキシコ・キューバ・ジャマイカ・ドミニカ共和国・ブラジル・ペルー・チリ

2022.5.17

正誤表を掲載しました。

詳しくは、追補・正誤表をご覧ください。

東都大学図書館通信様に本書をご紹介頂きました

我が国では、自国の伝統的な食文化を大切にする一方で、国際化による多様な食文化や食習慣を受け入れるようになってきている。ソーシャル・キャピタルは、社会的規範や価値の共有ができている人間関係やネットワークの重要性を説く概念を指す。社会や組織、コミュニティに属する人々の協調行動の円滑化、信頼、多様性の容認が、社会の効率性を高め人々の幸福度の向上につながる。一方、宗教や思想などによる食の制限がある方に、ニーズに応じたメニューを提供することで、誰もが食事できる環境を整える取り組みを「フードダイバーシティ(食の多様性)対応」という。宗教上の理由、ヴィーガンやベジタリアンなどの思想への対応、アレルギーなどの体質による食の制限への配慮などがこれに相当する。食事の提供者は、顧客満足度の向上につなげるために、宗教、思想、体質等に関して多くの知識を身につけて視野を広げ、ハラル認証を取得したり、グルテンフリーのレシピやヴィーガンレシピを習得したりする他、食事制限に合わせた料理をオーダーメイドで作る日本食の料理教室を開催したりするなど、食にかかわる多様なアイデアも提供している。

食の多様性への対応は手間もヒマもかかるが、本場の日本食を是非食べたいと考えて世界中から訪日する観光客に対し、ハラルフードやヴィーガン食等、彼らのニーズに対応した食事を提供することで、観光客(顧客)の拡大につなげることができると筆者は指摘している。このようなフードダイバーシティ対応がコロナ後のインバウンド回復の一助になり、「インバウンド需要」、「インバウンド消費」が増えるのではないかとこの本を読んで感じた。

この本には、アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、中南米の計42 か国の食文化の情報が掲載されている。食のグローバル化が進む中で、給食でも世界の多様な食事が提供されている。例えば保育園では、ハラルフードに対応した除去食や代替食を提供しているところが増えている。フードダイバーシティ対応を実施するためには、各国の食事のマナー、食文化、思想といった知識をしっかりと身につけ、ミスのないよう努めなければならない。

学生のみなさんには、まずは気軽な気持ちでこの本を手にとり、写真を楽しみ、海外のグルメを食べてみたい、是非作ってみたいというところから、フードダイバーシティ対応に興味を持つきっかけにしてほしい。

(山中珠美,東都大学図書館通信(深谷キャンパス)2025年6月30日発行 第143号,東都大学附属図書館)